О тихоокеанской сайре и трагическом происшествии — история моряка с Сахалина

В честь прошедшего Дня работников морского и речного флота, воспоминаниями поделился групповой механик Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» Анатолий Шушаков.

«Я родом с Байкала, о морском промысле рыбы до поры до времени даже и не помышлял. Да и к чему все это, если наш родной Байкал покорял воображение своей мощью, своими необозримыми просторами и рыбными запасами? Среди которых безоговорочное лидерство за байкальским омулем — деликатесом, способным дать фору многим известным морским видам рыб. Тем не менее, одно обстоятельство круто, на 180 градусов, изменило мою жизнь. И этим обстоятельством стала пресловутая «морская» болезнь (оказывается, с недугом можно столкнуться и на пресноводном озере!), периодически случавшаяся у меня при выходе на ловлю омуля, и мое желание преодолеть ее последствия. «Разве я не мужик?!», — думалось мне после очередногоприступа укачивания. «Мужик или не мужик» можно было выяснить одним способом — поступить в Углегорскую рыбопромысловую мореходную школу, одну из мореходок на Сахалине.

И после окончания школы я оказался на острове. Правда, поначалу не в качестве судового моториста, а обычным матросом. Но пока мне еще13лет, я — ученик 7-го класса. И однажды, во время летних каникул, упросил своего отца, чтобы он взял меня на ловлю омуля.

Байкальский омуль — ценная промысловая рыба родов сигов семейства лососевых. Весит обычно от 250 до 500 граммов, но встречаются особи до 7 кг. Длина — 30-60 см. На нерест выходит в реки в сентябре — ноябре. Традиционно рассматривался как подвид арктического омуля, который, по одной из гипотез, проник в Байкал из Северного Ледовитого океана по рекам в межледниковой период.

В годы моего детства в Слюдянке, городке на западной оконечности озера, работал рыбзавод. На его базе были сформированы рыболовецкие бригады. За каждой закреплялась мотодорка — кунгас с мотором. Бригады в летний период, когда разрешен вылов омуля, располагались в различных точках побережья, где были пункты приема рыбы. На каждом из них находился холодильник, не промышленный, а природный. Делался он предельно просто. Зимой, прямо на речке, выпиливали из замерзшей воды кубы льда, завозили их на пункты приема, там пересыпали опилками, и в таком состоянии они хранились до летнего сезона.

Во время лова омуля все бригады стояли биваком в устьях рек — ставили палатки, готовили пищу (в том числе байкальскую уху), а вечером, набрав в мотодорку сети, выходили на промысел. Выставляли сети длиной до километра. Они находились не в притопленном состоянии, а на поверхности воды. Один конец сети закреплялся «мертвым» якорем, чтобы сеть находилась в статичном положении, а второй конец сети закреплялся на якоре, опускаемом с мотодора. Потом укладывались спать. Утром начинали выбирать сеть по всей длине, освобождали омуля из ячеек, и с уловом шли на базу. Сдавали рыбу в ящиках, ее сразу же пересыпали льдом и отправляли дальше. Затем рыбаки шли спать, а вечером снова выходили на промысел омуля. Улов зависел от многих факторов — от глубин, от погодных условий, миграции рыбы. Как правило, результаты были неплохие. Сейчас, с ностальгией вспоминая далекие времена детства, понимаю, что, возможно, это одни из лучших дней моей жизни.

Но детство имеет свойство заканчиваться. Мое закончилось в 1967 году. И вот я уже на Сахалине, держу в руках направление на СРТ «Нежин» — поисковое судно, работающее в районе Южных Курил на разведке сайры, куда меня взяли матросом. Занятие — интересное, увлекательное, но и одновременно ответственное. Ведь именно от нашей работы зависел конечный вылов. Чем занимается судно-разведчик? Мы должны были прийти в квадрат предполагаемого лова сайры и сделать ночные контрольные спуски ловушек для определения скопления рыбы. На борту находился ихтиолог, который регулярно проводил замеры температуры воды и отслеживал гидрометеорологическую обстановку. Вся информация передавалась в объединение Сахалинрыбпром, где она обрабатывалась. После нескольких контрольных заходов, в случае большого скопления в конкретном квадрате рыбы, сообщали судам, находящимся на промысле, о ее наличии. Проходило некоторое время и мы наблюдали, как со всех сторон к квадрату лова подтягиваются рыболовные суда. Иногда их было несколько десятков. Ночью же, во время лова, весь темный горизонт был полностью залит огнями пароходов. Захватывающее зрелище!

…С бухты Крабовой «Нежин» (экипаж — 23 человека) выходил обычно вечером. Достигнув места разведки, начинали готовиться к ночному промыслу, так как темное время суток идеально подходит для рыбалки. Ловля сайры ночью представляет из себя завораживающую картину. Наступает темнота. Местонахождение косяка определялось под воздействием луча прожектора, скользящего по водной глади. Как только луч попадал в место скопления рыбы, косяк начинал бурно реагировать на свет, будто закипал и выплескивался на поверхность.

Судно стопорит ход по бокам, а в носовой части вываливаются люстры и освещают поверхность моря. Под действием мощных ламп сайра начинает концентрироваться по бокам. В это время от правого борта экипажем при помощи длинного шеста отводится связка бамбуковых стволов, к которым закреплена дель с кольцами с правой и левой стороны, через них пропущены тросы для стягивания дели в кошелек. При достижении максимальной концентрации рыбы по левому борту начинают один за другим отключать люстры — одну, вторую, третью. Таким образом, косяк сайры, следуя за светом, подходит в носовую часть. Отключается люстра по всей носовой части и сайра переходит на правую сторону. Здесь-то косяк и встречается с ловушкой. Выключается яркий свет, загорается красный и рыба впадает в оцепенение, проявляя внезапную реакцию, представляющую собой бурно кипящую красно-серебристую поверхность. В это время траловой лебедкой затягиваются тросами кольца дели по краям ловушки. Таким образом, сайра из снасти уже никуда выбраться не может. Вручную выбирается дель, и рыба оказывается в своеобразном кошельке, откуда ее каплером (большим сачком) при помощи траловой лебедки поднимают на борт, где уже на палубе стоят деревянные ящики. Несколько движений рычага и улов из каплера разливается по ящикам.

Промысел сайры один из самых физически тяжелых видов рыбалки. Дель ловушки с рыбой команда тянет руками. Иногда возле косяка появляется непрошенный гость — скат, которого привлекает свет и обилие рыбы. Он может сорвать рыбалку, разгоняя сайру. Да и с рыбой непросто договориться — в любой момент косяк может просто отойти в сторону, и улова как ни бывало!

Сайра водится на глубине до 230 метров. Это сильно мигрирующий вид. Питается она планктонными ракообразными, икрой и личинками других рыб. Японские исследователи доказали, что, употребляя 150 граммов сайры, можно снизить риск депрессии на 60%. Жирные же кислоты в виде омега-3 предупреждают инсульт, диабет, артрит. И в то же время, по утверждению тех же японских ученых, слишком большой процент полезного холестерина, содержащегося в рыбе, в огромных количествах может быть опасен. Вывод из всего сказанного — употреблять сайру без фанатизма, в пределах своих потребностей.

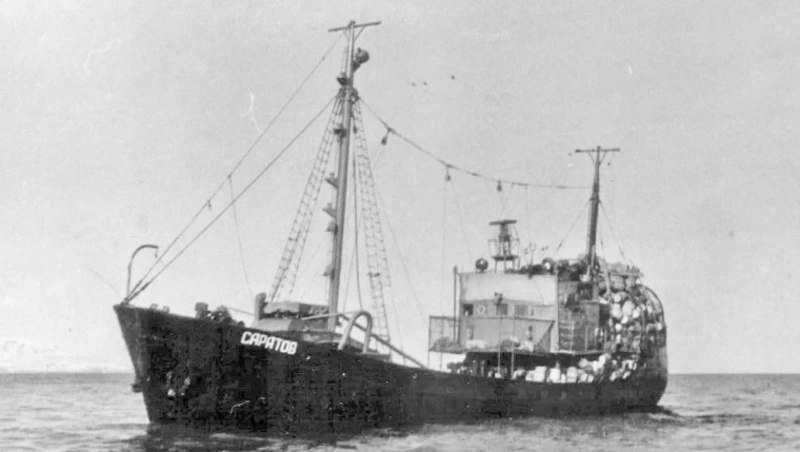

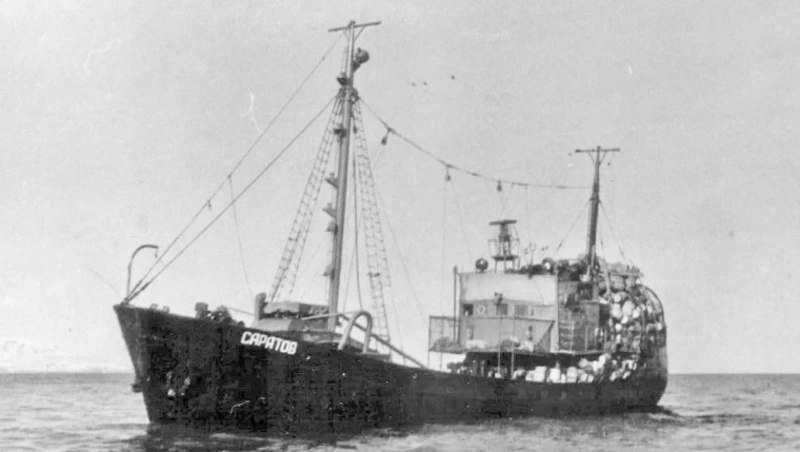

Сделав один рейс, «Нежин» отправился на ремонт в порт Невельск. На сейнере же «Саратов» освободилось место и меня взяли на должность судового моториста. И до ноября мы ловили рыбу (камбалу, минтай, терпуг) на рыбодобывающем пароходе.

На «Саратове» я первый раз столкнулся с гибелью человека, боцмана. Дело было в феврале 1968 года во время жестокого шторма. Капитан судна дал команду крепиться по штормовому варианту. Боцман и матрос пошли на бак зачехлять брашпиль. Внезапно их накрыло большой волной. Матрос каким-то образом удержался, а боцмана смыло волной, и он ударился головой о траловую лебедку. «Саратов» подошел к судну-перегрузчику. Врач сделал пострадавшему обезболивающий укол и мы «побежали» в Северо-Курильск. Боцман, эстонец по национальности, держался бодрячком, не показывал вида, как ему больно. Но к великому нашему сожалению, до берега нашего товарища не удалось довезти. Похоронили его в Северо-Курильске, на кладбище, расположенном на сопке. В тот год выпало большое количество снега, поэтому везли тело на волокушах трактора…».